改革再出發?國企新動能

今年6月24日,2023年度國家科學技術獎勵名單正式揭曉。國家科學技術進步獎,是國務院設立的國家科學技術獎,分量頗重。

深圳市屬國企深圳環水集團參與完成的“飲用水安全保障技術體系創建與應用”項目斬獲國家科學技術進步獎一等獎。該項目形成的一系列創新成果應用于1431項工程、覆蓋4500個公共供水廠,直接受益人口2.58億,服務人口7.2億,支撐城鄉居民喝上“放心水”。

廣東國資國企在科技創新上的示范帶動突出。以廣東省屬國企為例,近年來榮獲國家科技進步獎一等獎2項、國家科技進步獎二等獎3項、省部級科技進步獎85項。2003年以來,全省國有企業承擔國家級、省級重大科技攻關任務151項、127項,組建103個創新聯合體,牽頭建設國家級、省級創新平臺11個、123個。

黨的二十屆三中全會提出,“健全國有企業推進原始創新制度安排”。“作為科技自立自強的國家隊,國有企業要積極打造原創技術策源地、加快成為國家戰略科技力量。”廣東省國資委負責人表示。在原創性技術研發應用、國產化替代等方面,廣東國資國企已經誕生了諸多全國乃至全球領先技術。

2003年以來,全省國有企業承擔國家級、省級重大科技攻關任務151項、127項,組建103個創新聯合體

破題關鍵核心技術

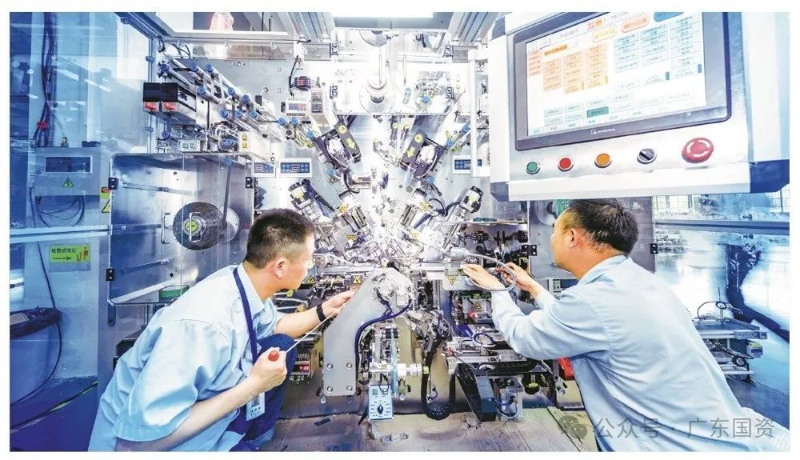

關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的。廣東國資國企整合集聚創新資源,攻關“卡脖子”技術。

把鏡頭倒回舉世矚目的北京冬奧會開幕式,總面積達1200平方米的利亞德智慧冰瀑布屏在鳥巢華麗開場,驚艷世界。這塊屏幕的核心LED器件來自廣東廣晟控股集團上市公司國星光電。國星光電的身影為何閃耀世界舞臺?

“一直以來,半導體照明產品面臨著工作可靠性、光電轉化效率等世界性技術難題,且關鍵技術長期被國外壟斷。”國星光電黨委書記、董事長雷自合表示,國星光電聯合中國科學院半導體所、三安光電等九家單位,歷時十余年聯合攻關,率先突破了“高光效長壽命半導體照明關鍵技術與產業化”,實現了大規模核心器件的國產化,一舉摘下了國家科技進步獎一等獎的桂冠。

“在廣東廣晟控股集團,像國星光電這樣的國家高新技術企業有64家,近三年研發投入達到72億元。”廣東廣晟控股集團黨委書記、董事長呂永鐘介紹,集團圍繞先進新材料、高端電子元器件、智慧照明、新型顯示、新型儲能等關鍵領域,加快突破“卡脖子”技術、前沿引領技術、顛覆性技術,打造省屬企業原創技術策源地標桿,努力取得“從0到1”的原始創新突破,爭取實現“從1到無窮”的成果轉化應用。

破解關鍵核心技術難題的故事,正在廣東國資國企頻頻上演。無論是原創性技術研發,還是國產化替代,廣東國資國企涌現出諸多創新成果。

航空裝備制造被譽為高端裝備制造業的“皇冠上的明珠”。今年8月29日,中國南方航空編號為B-919J的首架C919飛機平穩降落在廣州白云國際機場。擁有完全自主知識產權的國產大飛機,是一個國家工業、科技水平和綜合實力的集中體現。

這架國產大飛機“一飛沖天”的身后,同樣有著廣東國資國企聯合攻關的身影。廣州數科集團所屬廣電計量正是其中一員,承擔國產大飛機C919的地面適航鑒定的大部分服務、完全自主可控的飛行模擬機等服務,以自主創新技術助力航空領域國產替代。

“為解決民機可靠性‘卡脖子’技術難題,廣電計量與北京航空航天大學、中國商飛聯合建設大飛機可靠性聯合實驗室,聚焦民用大飛機可靠性工程實踐關鍵需求進行攻關。”廣州市國資委黨委副書記、副主任覃海寧表示。

“國內首個”“國產替代”“全球領先”等字眼正在成為廣東國資國企創新的高頻詞。

廣東能源集團自主研發“35kW單機/210kW示范固體氧化物燃料電池發電系統”,入選國家能源局《第三批能源領域首臺(套)重大技術裝備(項目)名單》;廣東廣晟控股集團所屬佛山照明研發的萬米級LED深海照明裝備應用于“奮斗者”號和“蛟龍”號載人潛水器,實現深海照明產品國產替代;等等。

研發投入、人才培育的“雙輪驅動”

持續不斷的研發投入,為打造原創技術策源地奠定基石。近年來,廣東國資國企的研發投入持續增長。2023年,全省國資監管企業研發經費投入739.02億元。2024年上半年,省屬工業企業研發投入強度為3.90%、同比增長1.29個百分點。

廣東能源集團黨委副書記、總經理文聯合介紹,集團大力開展科技產業融合創新,近五年來累計完成研發投入超50億元,研發強度提升至2.44%,累計承擔國家級重點項目5項、省部級重點項目15項,獲省部級、全國行業科技獎40項,新增獲授權專利719件、軟著208件。建成國內首個生物質電廠原始煙氣微藻固碳示范工程,開創“生物質電廠-微藻固碳-資源化利用”的負碳經濟新模式。

《南方》雜志記者在調研時注意到,廣東各地國資國企建立多元化資金投入機制,激發科技創新澎湃動能。

“我們全面梳理創新要素壁壘,通過國資收益、業績考核等方式推動企業加大研發投入。企業研發投入增量部分在企業負責人經營業績考核中視同利潤加回最高達200%。”覃海寧介紹,2023年廣州市屬國企研發經費投入275億元,同比增長15%,研發投入強度達2.39%。

源源不斷的研發投入澆灌出更多“科技花”“產業果”。目前,廣州國資國企核心技術達到國際領先水平84項,國際先進水平的多達156項,填補了國內技術或產業空白近26項,國內領先468項。

同樣,在有著創新6個90%現象的深圳,高密度的創新離不開高密度的研發投入。根據深圳市國資委數據,2024年1-6月深圳市屬國企實現研發投入96億元,同比增長1.37倍。

深圳市國資委黨委委員、副主任任萍介紹,深圳構建市屬企業“13888”創新工作體系,圍繞打造原創技術策源地1個總目標,健全研發投入、考核激勵、收益分配3類政策制度,打造全市域時空信息數字孿生平臺等8大重大創新載體,攻關物聯網和智慧城市等8大關鍵核心技術,聚焦半導體與集成電路、網絡與通信等8大產業取得突破,引導更多國資國企向科技創新重點領域和關鍵環節加大投入。

與此同時,廣東國資國企創新人才實現了迅猛增長。2023年省屬企業研發人員總數23959人,占在崗職工人數比例為7.81%。省屬企業、36個主業板塊100%實現集團層面研發機構全覆蓋。

向內看,激發人才內生動力。

在“引”方面,比如,2023年以來廣東能源集團實現清單式引進高精尖缺人才,截至目前引進高精尖缺人才共174人,其中博士以上12人。

覃海寧告訴《南方》雜志記者,“廣汽集團掌握超級快充電池技術、續航1000公里的長續航電池技術等多項自主可控核心技術。建立了擁有近6000名研發人員在內的國家級企業技術中心,實現累計自主研發投入超過450億元。”

數據顯示,廣州國資國企累計組建技術和工程中心等各級研發機構814個,其中國家級研發平臺61個。廣汽集團研發團隊、廣州地鐵國家工程研究中心獲“國家卓越工程師團隊”稱號。

向外看,吸引“外腦”智慧。

廣東廣新控股集團黨委書記、董事長肖志平表示,公司推出首批兩項“揭榜掛帥”,無一不是聚焦當前行業關鍵技術。

來自清華大學、華南理工大學、廣東省科學院微生物研究所的科研團隊揭榜星湖科技“工業微生物育種及產業化工程技術研究”項目;來自省科學院測試分析研究所所長陳江韓揭榜緯達光電“偏光片二色性染料制備關鍵技術研究”項目。

深圳市國資委探索企業自薦與專家把關相結合、“有基礎”和“有前景”相結合的工作思路,邀請深圳清華大學研究院院長嵇世山等11位專家,評選形成市屬企業首批“十大原創技術攻關”清單,力爭盡快形成具有國資辨識度的標志性科創成果。其中,10大技術中有1項由院士領銜,3項與院士團隊深度合作。

由研發投入、人才培育雙輪驅動,正激發出廣東國企磅礴的創新力量。

創新載體爆發強勁動能

科技創新是一項系統工程,僅靠國有企業單打獨斗是遠遠不夠的。

廣東國有企業聚焦產學研用深度融合,堅持“引進來”和“走出去”相結合,通過“揭榜掛帥”“創新聯合體”“定向委托”“賽馬制”等方式引入高校、科研院所創新資源。

今年5月,由廣東廣新控股集團旗下的星湖科技與廣新創新研究院共同出資1.5億元,在深圳設立廣新生物,成為國內領先的合成生物制造重大科技創新平臺之一。廣新生物聘任中國工程院院士陳堅為首席科學家,合力突破氨基酸、核苷酸等工業微生物菌種“缺芯少核”的“卡脖子”關鍵技術難題,打造合成生物制造原創技術策源地。

在肖志平看來,廣新創新研究院正是這一創新模式的“靈魂”。廣新創新研究院發揮集成賦能、投資孵化功能作用,建立“財政資金引導+集團配套+企業投入”聯合創新路線;同時,集合集團內科技型、上市公司的科技創新資源,聯合高校院所、產業上下游企業,以科技項目為載體打造廣新聯合創新中心。

藥用脯氨酸與肌苷產品市場占有率長期位居全球第一、“高耐久偏光片”項目實現國產替代……獨具特色的創新機制,加速了廣東廣新控股集團創新成果的落地。

與此同時,重大科技創新平臺正在廣東國有企業頻頻落地。2023年7月,廣東恒健控股公司發起組建100億元廣東省創新聯合體引導基金,探索以資本為紐帶聚合“政產學研用金”各要素,支持構建以科技領軍(龍頭)企業牽頭、高校院所支撐、產業鏈相關研發型企業集聚的創新聯合體。

廣東恒健控股公司黨委書記、董事長唐軍介紹,目前,已與多家技術領軍企業、科研院所簽署創新聯合體合作框架協議,大力支持晶泰科技、國星宇航等擁有行業關鍵技術的核心企業組建創新聯合體,積極推動智能CXO創新聯合體、空天智能創新聯合體等重點項目投資實施,并儲備了粵港澳大灣區種業科技創新聯合體等一批優質項目。

依托橫琴、前海、南沙、河套等重大合作平臺,科技交流合作動作頻頻。在河套深港科技創新合作區,這塊3.89平方公里的彈丸之地,因創新濃度之高而備受矚目。深圳市國資委在這里建設運營深圳國資國企產業創新中心。

“依托該中心搭建‘市屬國資國企創新成果產業化推廣平臺’和‘高校科研成果產業化對接平臺’,累計導入中國工程院院士鐘南山領銜的廣州國家實驗室檢測評價中心河套分中心等12批次37個優質項目。”任萍介紹,深圳市屬企業擁有國家級、省級創新載體88個,國家高新技術企業149家,較2022年均增長25%以上。

創新載體正爆發出強勁動能。