保密觀

打擊間諜犯罪,維護國家安全。本月1日,新修訂的反間諜法正式實施。

2023年4月26日上午,十四屆全國人大常委會第二次會議經表決,通過了新修訂的反間諜法

新修訂的反間諜法是在2014年反間諜法基礎上做的全面修改和完善。

2014年4月,習近平總書記在國家安全委員會第一次全體會議上,正式提出“總體國家安全觀”。2014年8月,立法機關將原適用于反間諜工作的國家安全法修改為“反間諜法”,并對其內容進行修訂和完善,以適應反間諜工作需要。

2014年11月1日,第十二屆全國人大常委會第十一次會議上,反間諜法經審議通過

9年后,為適應國家安全工作形勢變化,我國立法機關再次修訂反間諜法,對特定主體“竊密”對象范圍、間諜行為定義、國家機關和社會組織等安全防范主體責任、國家安全機關調查處置措施等做了修改完善。

其中,與保密工作相關的條文有哪些,主要涉及哪些方面,讓我們一起看看吧!

明確“竊密”對象范圍,完善間諜行為定義

“明確‘竊密’對象范圍,完善間諜行為定義”,被主流媒體普遍認為是新修訂反間諜法的最大亮點之一。立法機關在“總則”中,明確了特定主體的“竊密”對象范圍,包括“國家秘密、情報以及其他關系國家安全和利益的文件、數據、資料、物品”。

將“數據”納入“情報”的概念,是反間諜立法對國家強化數據安全保護的積極響應。大數據時代,數據作為國家基礎性戰略性資源,關乎國家安全及社會、企業、個人安全,已成為國與國之間戰略博弈的重要爭奪對象,關鍵意義不言而喻。

相關案例

2022年4月,我國家安全機關破獲了一起為境外刺探、非法提供高鐵數據的案件。上海某信息科技公司銷售總監王某等人在利益驅動下,非法收集、向境外公司提供涉及鐵路GSM-R敏感信號等高鐵數據。這起案件是數據安全法實施以來,首例涉案數據被鑒定為情報的案件,為全民上了一堂深刻的數據安全普法課。

此外,“總則”中還將“針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等的網絡攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動”明確為間諜行為。

此舉符合近年來我國反間諜工作實踐經驗。當前,網絡成為間諜活動的新空間和主戰場之一。一些境外網絡間諜組織,長期對我黨政機關、科研院所、重要行業領域以及關鍵信息基礎設施,開展持續性的網絡竊密攻擊。2022年4月,國內知名高校西北工業大學信息系統遭到來自美國國家安全局的網絡竊密攻擊,為我國有關行業領域和社會公眾重重敲響了網絡安全警鐘。

壓實主體責任,筑牢安全保密防線

新修訂反間諜法設“安全防范”專章,明確國家機關、社會組織等反間諜安全防范的主體責任。提出重點單位應當“加強對涉密事項、場所、載體等的日常安全防范管理,采取隔離加固、封閉管理、設置警戒等反間諜物理防范措施”;“按照反間諜技術防范的要求和標準,采取相應的技術措施和其他必要措施,加強對要害部門部位、網絡設施、信息系統的反間諜技術防范”。這里對物防和技防的要求做了進一步細化,有助于相關單位深入推進安全防范工作。

與此同時,法條規定在重要國家機關、國防軍工單位和其他重要涉密單位以及重要軍事設施的周邊安全控制區域內新建、改建、擴建建設項目的,由國家安全機關實施涉及國家安全事項的建設項目許可,為相關單位做好周邊環境保密防護提供了有力的法律依據。

此外,法條尤其強調宣教工作的重要性,提出相關機關應通過指導宣教活動,切實提高全民反間諜安全防范意識和國家安全素養。

事實上,我們也看到,近年來,隨著有關部門持續加大國家安全和保密“兩識”教育的宣傳力度,公民自覺主動舉報危害國家安全行為的情況顯著增多,匯聚起保守國家秘密、維護國家安全的強大力量。

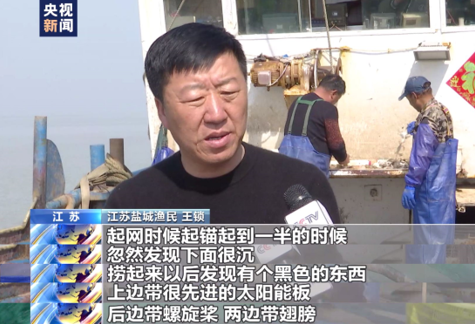

2021年,央視新聞對我國漁民打撈境外間諜設備立功的新聞進行廣泛報道

建立協調機制,切實凝聚工作合力

新修訂反間諜法提出,國家建立反間諜工作協調機制,以保障對各方面的協調效果。國家安全機關主管反間諜工作,“公安、保密等有關部門和軍隊有關部門按照職責分工,密切配合,加強協調,依法做好有關工作”。

此項規定,一方面是有關部門在全面依法行政過程中,貫徹落實總體國家安全觀的重要舉措;一方面也反映出黨中央集中統一領導反間諜工作的制度設計,有助于將各方面主體責任落到實處。

與此條原則性規定相對應的,是在第三章“調查處置”中增加了對國家秘密、情報的鑒定評估機制,相關工作需要國家保密部門等予以組織:“需要對有關事項是否屬于國家秘密或者情報進行鑒定以及需要對危害后果進行評估的,由國家保密部門或者省、自治區、直轄市保密部門按照程序在一定期限內進行鑒定和組織評估。”