業務知識庫

3月初,春暖花開。隨著代表委員陸續抵京,一年一度的全國兩會即將拉開帷幕,接下來十幾天的時間里,來自全國各地、各族各界的代表委員將齊聚北京、共商國是。兩會的召開,是一年里中國政治生活中最重要的事件之一。

“兩會”到底是啥,它為什么非常重要?代表委員是怎樣選出的,我的意見又該怎樣讓代表委員知道?這些關于兩會的這些知識,快來了解一下。

△這是2月27日拍攝的全國兩會新聞中心。

純干貨

啥是“兩會”?

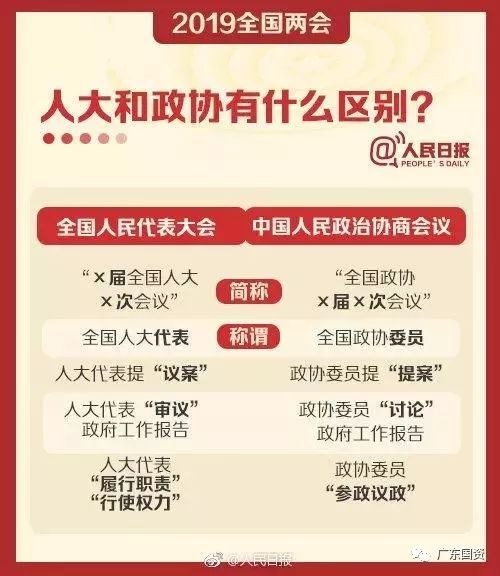

全國人民代表大會和中國人民政治協商會議統稱“全國兩會”。憲法規定,全國人民代表大會和地方各級人民代表大會是人民行使國家權力的機關;中國人民政治協商會議是有廣泛代表性的統一戰線組織。

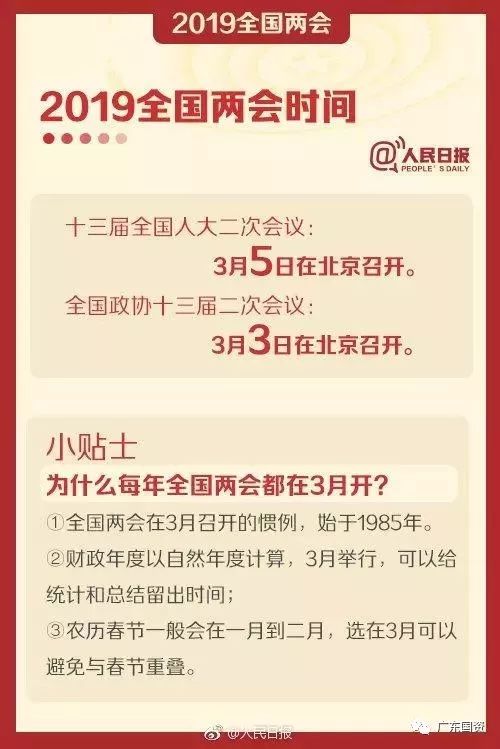

根據日程安排,兩會會期有長有短。最近6年里,兩會會期最長18天,最短11天。1985年后,全國兩會形成每年3月召開的慣例;1998年,全國政協會議和全國人大會議的開幕時間定在3月3日和3月5日,這一習慣也保持至今。

會議之所以定在3月,主要有兩個原因:

首先,全國兩會期間,全國人大需要批準新一年的政府工作報告和預算報告。3月舉行兩會,一方面可以給上年決算和當年預算留出時間;另一方面,地方兩會均已召開完畢,上一年度經濟、社會等各方面的發展數據也已統計完成。

另外,農歷春節一般在1月和2月,選在3月召開兩會可以避免與春節重疊,給代表委員們留出充足的時間來準備會議。

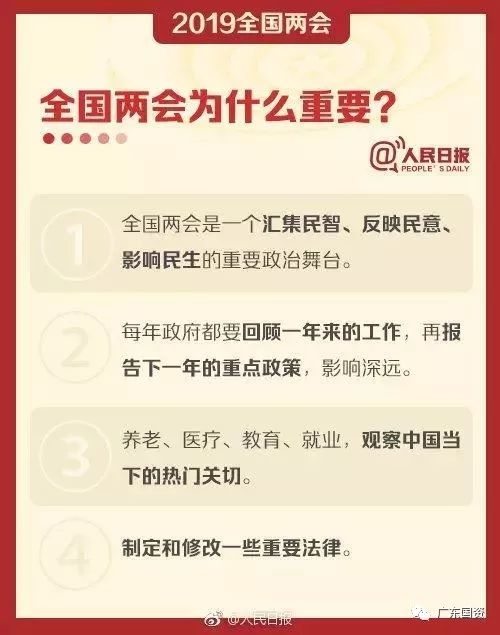

每年兩會上,政府都要回顧一年來工作并報告下一年的工作重點;兩會上還將制定和修改一些重要法律;兩會也是代表委員們反映民意、建言獻策的重要政治舞臺。兩會的重要性不言而喻。

代表和委員都是選出來的嗎?

各級人民代表大會和人民政協的成員被稱為“人大代表”和“政協委員”。兩者就是我們經常說的“代表”和“委員”。

代表和委員的產生方式不同。我國人大代表分五級,由選舉產生:縣鄉兩級人大代表采取直接選舉的辦法產生,具體做法是將縣和鄉兩級行政區域劃分為若干選區,由選民直接投票選舉;全國、省級、設區的市和自治州人大代表采用間接選舉的辦法產生,具體辦法是由下級人民代表大會開會選舉上級人大代表。

政協委員則以協商推薦的方式產生。一般分為提名推薦、協商確定建議名單、政協常務委員會會議通過、公布四個步驟。

代表和委員的職能也不相同。人大代表的主要職能是參與行使國家權力,而政協委員的主要職能是參政議政。

我的意見怎樣提供給代表委員?

1.打電話給全國人大代表聯絡處。各省、自治區、直轄市人大設立了全國人大代表聯絡處,聯絡處的電話對外公開。

2.代表之家是閉會期間代表履職的重要載體,會定期舉行群眾接待活動。可以前往代表之家參與交流。

3.參加人大代表述職測評會。部分地區的人大代表要向選區選民述職測評,大家可對人大代表的工作進行評價。

4.閉會期間,代表委員們還會組團進行視察、調研。在現場,可以和代表委員面對面交流。

5.通過媒體和社交平臺反映民意。兩會前,部分媒體平臺會開設熱點調查、建言獻策類板塊;代表委員也會通過微博、公開郵箱和其它社交平臺聽取民意。

小貼士

這些詞你可別弄錯

“提案”和“議案”

“議案”和“提案”提出的主體不同。由全國人大代表提出的是“議案”,而全國政協委員提出的是“提案”。人民代表大會是權力機關,人大代表的議案一經通過,就具有法律效力;而政協委員提案是民主監督的一種形式,沒有法律約束力。

“屆別”和“界別”

“屆”則是從時間上說的,指的是九屆、十屆、上屆、本屆等等。“界”則是針對政協委員的工作領域分類而言,如“經濟界委員”等,第十三屆全國政協共有34個界別。

“屆”和“次”

正確的表述是:“X屆全國人大X次會議”,“全國政協X屆X次會議”。2019年全國兩會的全稱,分別是“中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第二次會議”和“中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第二次會議”。

“全國人大”和“全國人大常委會”

人民代表大會是國家的權力機關,人大常委會是人民代表大會常務委員會的簡稱,是縣級以上地方各級人民代表大會常設機構,二者不能混為一談。

兩會記憶

兩會歷史上的10個第一次

第一屆政治協商會議

1949年9月21日至9月30日,第一屆政治協商會議在北平舉行。會議通過了《中國人民政治協商會議共同綱領》,選舉毛澤東為中央人民政府主席。圖為第一屆政協會議開幕式。值得注意的是,主席臺后面是政協會徽,會徽兩側分別是毛澤東和孫中山。

第一次普選

從1953年7月到1954年5月,在全國范圍內開展了基層人民代表大會代表的選舉。正是在基層政權普選的基礎上,全國逐級召開了人民代表大會,為第一屆全國人民代表大會的召開奠定了基礎。圖為1953年,上海市民參加普選。

第一屆全國人民代表大會

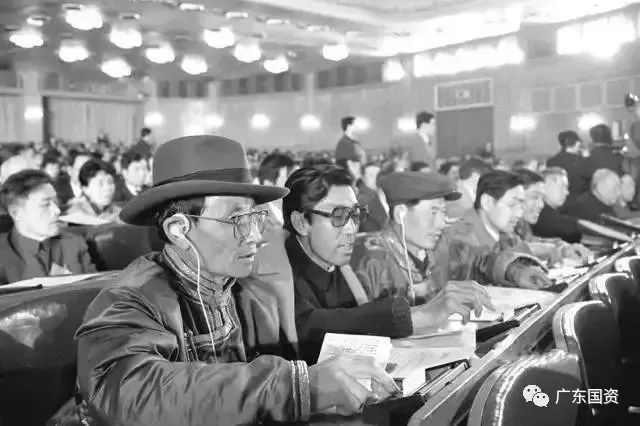

1954年9月15日至28日,第一屆全國人民代表大會第一次會議在北京召開。代表總人數1226人,其中女代表147人,少數民族代表178人。圖為大會閉幕式主席臺,左起:黃炎培、李濟深、宋慶齡、周恩來、毛澤東、劉少奇、郭沫若、張瀾。

第一次在人民大會堂召開

從1954年開始,全國人大每次開會都在中南海懷仁堂。1959年9月24日,作為“十大建筑”之首的人民大會堂落成。1960年3月30日,二屆全國人大二次會議在人民大會堂召開。從此,全國人大召開全體會議的地點定在了這里。

首次新聞發布會、首位新聞發言人

“兩會”舉行新聞發布會,始于1983年6月。“兩會”首任新聞發言人分別是人大副秘書長曾濤和全國政協常務委員孫起孟。圖為1983年6月,人大發言人曾濤舉行中外記者招待會。

首設秘密寫票處

1988年4月,七屆人大會場設立了秘密寫票處,這是兩會歷史上第一次設立秘密寫票處。圖為七屆人大一次會議選舉國家機構領導人。

第一次使用電子表決器

1990年兩會上,第一次啟用電子表決系統。圖為1990年,代表們按動電子表決器對主席團名單進行表決。人民大會堂的電子表決系統是我國自行研究制造的,集報到、表決、發言功能于一身。

第一次刷卡報到

歷史上,兩會代表和委員都是簽名報到,隨著科技的進步,代表和委員的報到方式也發生了變化。圖為2002年兩會上,云南代表在人民大會堂入口處通過電腦系統用磁卡向大會報到。

第一次出現農民工代表

2008年3月,有三位農民工代表參加兩會,這也是中國廣大農民工群體中首次有代表參會,他們是由上海、廣東、重慶三地分別選出的朱雪芹、胡小燕和康厚明。圖為朱雪芹走向發言席。

第一次有互聯網人士參加兩會

2013年,互聯網行業有三位代表、委員參加兩會,他們分別是百度李彥宏、騰訊馬化騰和小米雷軍。圖為2013年兩會期間,雷軍代表在走向會場時接受記者采訪。

“兩會時間”是人民群眾與國家互動最直接、最緊密的時刻,是解決民生難點、紓解社會痛點、聚焦發展重點的“高光時刻”。

兩會制度是從中國的社會土壤中生長起來的,是中國共產黨和中國人民的偉大創造,是“中國式民主”的重要實踐平臺。

放眼神州氣象新,砥礪奮進正當時。我們堅信,帶著人民群眾的囑托,帶著扎實調研形成的議案提案,代表委員定能認真履職,積極建言獻策,讓發展藍圖在這里鋪陳,讓中國方案從這里豐富,讓兩會上的“中國交響”傳得更廣,影響更遠。

又是一年兩會到,中國進入“兩會時間”。

兩會來啦!讀懂兩會,就讀懂了中國。

來源:綜合新華網、人民日報官方微博、中國網