檔案管理

檔案法規定“電子檔案應當來源可靠、程序規范、要素合規”。其中“程序規范”就是要對電子檔案管理的全流程進行科學管理,包括建立規范的管理流程,通過詳細的過程元數據來記錄和審計,并以相關計算機管理系統進行支持。電子檔案的移交接收作為電子檔案管理的重要環節之一,有必要制定相關標準規范對其進行規范化管理。

編制背景

當前電子檔案移交接收所依據的標準規范主要是國家檔案局于2012年8月印發的《電子檔案移交與接收辦法》。該辦法規定了電子檔案移交接收的總則、移交要求和接收要求以及移交接收載體標準、移交接收存儲結構和《電子檔案移交與接收登記表》等內容,有效地指導了電子檔案的移交接收工作。《電子檔案移交與接收辦法》發布至今已有10年時間,在此期間,我國電子檔案管理理念和管理水平不斷提升,在黨政機關電子公文歸檔管理、政務服務事項電子文件歸檔管理、電子檔案單套制管理和自主版式文檔格式等諸多方面都取得了顯著的進展,因此,有必要配套印發相關標準,進一步細化電子檔案移交接收的操作規程要求。

《電子檔案移交接收操作規程》(DA/T 93—2022)明確了電子檔案移交接收的工作流程,規定了電子檔案移交接收準備工作和電子檔案移交接收操作的要求,為檔案移交單位和檔案館提供了電子檔案移交接收操作的遵循依據,能夠很好地促進電子檔案移交接收工作的進行。該標準也是指導各檔案機構電子檔案移交接收工作的依據,對于規范電子檔案移交接收的操作規程,提高電子檔案移交接收的程序規范性,實現檔案機構電子檔案管理綜合能力的提升起到重要作用。

編制過程

為更好地對電子檔案的移交、接收與長期保管過程進行指導,落實檔案法有關檔案信息化建設內容,國家檔案局成立標準起草小組,針對電子檔案移交接收的操作規程及相關技術要求開展了標準編制工作。初稿形成后,標準起草小組將初稿發至遼寧、山東、寧波、麗水等7家電子檔案單套歸檔管理試點檔案館進行實際工作驗證。經過多次討論和專家研討會,廣泛聽取專家意見,并對標準進行修改完善后形成標準送審稿。2022年4月7日,國家檔案局發布了《電子檔案移交接收操作規程》,2022年7月1日起實施。標準明確了電子檔案移交接收的操作規程及相關技術要求,適用于檔案移交單位與綜合檔案館之間的電子檔案移交接收操作。

主要內容

標準依據和參考了《電子文件歸檔與電子檔案管理規范》(GB/T 18894—2016)、《電子文件存儲與交換格式 版式文檔》(GB/T 33190—2016)、《黨政機關電子公文歸檔規范》(GB/T 39362—2020)、《電子檔案管理系統通用功能要求》(GB/T 39784—2021)、《政務服務事項電子文件歸檔規范》(DA/T 85—2019)等標準規范,對電子檔案移交接收的操作規程及相關技術要求作出規定,適用于各檔案移交單位與綜合檔案館之間的電子檔案移交接收操作。主要就電子檔案移交接收工作流程、電子檔案移交接收工作準備、電子檔案移交、電子檔案接收等作出規范:

(一)定義與適用范圍

標準確立了電子檔案移交接收的操作規程及相關技術要求,包括電子檔案移交接收工作流程、電子檔案移交接收工作準備、電子檔案移交和電子檔案接收等。標準適用于檔案移交單位與綜合檔案館之間的電子檔案移交接收操作,其他的電子檔案移交接收操作可參照執行。

(二)電子檔案移交接收工作流程

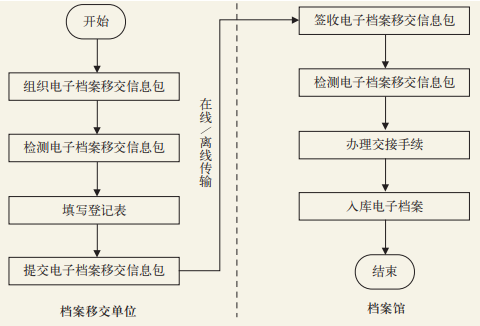

電子檔案移交接收工作一般包括檔案移交單位組織電子檔案移交信息包、檢測電子檔案移交信息包、填寫登記表和提交電子檔案移交信息包,檔案館簽收電子檔案移交信息包、檢測電子檔案移交信息包、辦理交接手續和入庫電子檔案等步驟(如圖所示)。

電子檔案移交接收工作流程圖

電子檔案移交接收可以采用在線或離線兩種形式。標準中雖然對兩種情況的要求都進行了描述,但考慮到電子檔案更多是通過信息化、網絡化、系統化的手段進行管理,標準更傾向于鼓勵采用在線的方式進行電子檔案的移交接收,確立了以在線為主、離線為輔的移交接收基本方式。因此,標準中默認的方式是在線移交方式,即通過符合安全管理要求的網絡,使用相關應用系統向檔案館提交電子檔案移交信息包。只有在不具備在線移交條件時,才采用離線移交方式,即按規定方式將電子檔案移交信息包存儲在準備好的離線存儲載體上進行移交。

(三)電子檔案移交

在電子檔案移交工作過程中,移交單位應按照電子檔案移交范圍和時間要求確定待移交電子檔案,生成電子檔案移交清單,編制相關說明文件,包括電子檔案的移交單位、內容描述、起止檔號、檔案數量、讀取電子檔案所需要的軟硬件環境和其他有助于說明移交電子檔案的信息。對應移交的傳統載體檔案,要確保與移交的電子檔案相一致。

檔案移交單位應對電子檔案移交清單與待移交電子檔案的一致性進行檢查,確認無誤后,導出待移交的電子檔案目錄數據、內容數據和元數據,形成電子檔案移交信息包并進行真實性、完整性、可用性和安全性檢測,檢測合格后方可提交。在提交電子檔案移交信息包之前應填寫《電子檔案移交接收登記表》。

檔案移交單位宜通過符合安全管理要求的網絡,使用相關應用系統向檔案館提交電子檔案移交信息包。檔案移交單位確需采用離線移交方式時,應將電子檔案移交信息包存儲在準備好的離線存儲載體上,并標注可反映其內容的標簽,相關說明文件中還應包括離線移交的載體參數(如載體容量、載體類型等)、載體編號、載體制作單位、載體檢查單位等信息。

(四)電子檔案接收

電子檔案接收環節要求檔案館接收到檔案移交單位提交的電子檔案移交信息包后,應向檔案移交單位確認簽收。檔案館應對簽收的電子檔案移交信息包進行真實性、完整性、可用性和安全性檢測,如檢測不合格,應將電子檔案移交信息包退回檔案移交單位。檢測通過之后,檔案館與檔案移交單位應辦理電子檔案交接手續,填寫《電子檔案移交接收登記表》,由交接雙方確認,各自留存。如具備有效的電子印章系統或其他形式可確保《電子檔案移交接收登記表》上單位電子印章的有效性,則《電子檔案移交接收登記表》可采用電子形式辦理和保存;否則,應以紙質形式蓋章留存。由檔案館對接收的電子檔案進行入庫管理,完成電子檔案移交接收工作。采用離線移交方式時,檔案館應將接收的電子檔案離線存儲載體保存5年以上。

重點問題

該標準是一個偏重于具體操作的規程性標準。為了使標準更加簡潔,對于具體工作更加有指導性,重點聚焦于以下幾個問題。

(一)聚焦于電子檔案

標準主要圍繞著電子檔案的移交接收展開,檔案法對電子檔案提出了“電子檔案與傳統載體檔案具有同等效力,可以以電子形式作為憑證使用”“來源可靠、程序規范、要素合規”,因此,電子檔案的管理尤其是電子檔案的移交接收操作要求相對傳統載體檔案數字化成果而言更嚴格。傳統載體檔案的數字成果并不完全具備電子檔案的“四性”,其移交接收工作可以參照該標準開展。信息化條件下的計算機和網絡技術運用普及,造成了電子文件的格式多樣化,為了保障電子檔案移交接收工作順利進行,電子檔案必須符合標準化及規范化。標準化和規范化是電子檔案移交接收操作工作流程的關鍵基礎,是必要的條件,更是電子檔案移交接收工作的重要保障。

(二)聚焦于移交接收操作

標準圍繞移交接收過程的整體流程和操作步驟展開,為移交接收操作提供指導,而針對電子檔案的元數據、文件格式等方面的要求,并不僅僅適用于移交接收,而且已經有了相關國家和行業標準,在這個標準中不再重復描述,而是直接引用相關標準。這就使得該標準內容更有針對性,為電子檔案的移交接收過程提供了更明確的指導。

(三)強調使用在線移交方式

電子檔案的移交和接收是一項長期工作,隨著移交的電子檔案數量逐漸增多,容量逐漸增大,對于存儲設備和移交方式、“四性”檢測方式的要求也越來越高。通過電子檔案在線移交和接收可以便捷高效地完成電子檔案的接收、遷移、轉換、存儲等工作,并在接收過程中進行真實性、完整性、可用性和安全性檢測,有助于保障電子檔案的程序規范,確保接收數據質量安全可靠,從而提升電子檔案管理水平和遷移速度,降低檔案工作人員重復性工作。這樣既可以提高電子檔案移交和接收工作的效率,又可以確保電子檔案信息的完整、準確和安全,滿足檔案館信息化各方面要求,構建科學合理的電子檔案歸檔及存儲應用管理系統,用信息技術推進檔案信息化建設持續發展。

(四)《電子檔案簽收確認單》是否需要蓋章和留存

《電子檔案簽收確認單》是檔案移交單位和檔案館完成檔案移交確認的單據,用于檔案館收到移交信息包之后向移交單位確認的過程,此時檔案館還沒有對移交信息包進行檢測,檢測之后如果不通過,還有可能退回移交信息包。因此,《電子檔案簽收確認單》是一個過程性的單據,標準中不作強制要求。《電子檔案移交接收登記表》填寫完成,待整個移交交接過程結束后,《電子檔案簽收確認單》可以不留存。采用在線方式開展電子檔案移交接收工作時,確認簽收環節可以采用系統日志記錄等方式,不一定要通過填寫《電子檔案簽收確認單》來實現。