檔案管理

2023年是中國共產黨第三次全國代表大會召開一百周年。黨的三大實現了黨的工作重心的第一次戰略轉變,揭開了國共合作的序幕,具有重要的歷史意義,留存至今的與會議相關的見證物具有深厚的歷史價值。中國國家博物館即收藏有一份1923年中共中央執委會印發的《中國共產黨第三次全國大會決議案及宣言》。該份檔案記錄了黨的三大的召開過程,見證了中國共產黨發展的重要歷史節點,是珍貴的歷史文獻。

歷史性的會議

1922年中國共產黨第二次全國代表大會之后,黨領導的工人運動繼續高漲,全國各地各行業普遍興起罷工。中國共產黨人在工人運動實踐中逐漸認識到,要推翻帝國主義和封建軍閥在中國的統治,不能僅依靠工人階級,還要建立工人階級與民主力量的聯合陣線。

貫徹民主革命綱領、建立民主聯合陣線,其主要聯合目標就是作為民主主義革命代表的國民黨。1922年8月,共產國際代表馬林在李大釗陪同下會見孫中山,雙方商談了關于改組國民黨、聯合蘇俄以及同中國共產黨合作的問題。經過艱苦工作,孫中山決定同意和中國共產黨實行黨內合作,改組國民黨,允許共產黨員以個人身份加入國民黨。但在中國共產黨內,對采用何種方式與國民黨進行合作則有爭論。為解決這個問題,中國共產黨中央執行委員會于1922年8月29日至30日在杭州召開“西湖會議”。經過激烈的討論,會議最終通過在國民黨取消“打手模”后,中共少數負責同志可以根據黨的指示加入國民黨,國共合作由此邁出重要一步。

1923年1月,孫中山會晤蘇聯政府代表越飛,并發表《孫文越飛聯合宣言》。同月,共產國際執委會通過了《關于中國共產黨與國民黨的關系問題的決議》。決議明確指出:“在目前條件下,中國共產黨黨員留在國民黨內是適宜的……不能以取消中國共產黨獨特的政治面貌為代價。黨必須保持自己原有的組織和嚴格集中的領導機構。”決議特別強調:“只要國民黨在客觀上實行正確的政策,中國共產黨就應當在民族革命戰線的一切運動中支持它。但是,中國共產黨絕對不能與它合并,也絕對不能在這些運動中卷起自己原來的旗幟。”這對于推動國共合作具有重要意義。

1923年6月12日至20日,中國共產黨第三次全國代表大會在廣州市東山區恤孤院31號(今恤孤院路3號)正式召開。這次大會的主要議題是討論共產黨員加入國民黨問題。出席大會的代表共30多人,代表全國420名黨員。黨的三大主要議程包括:聽取并討論陳獨秀代表第二屆中央執行委員會所作的關于上屆代表會議以來的工作報告;馬林報告國際形勢和國際工運情況;各地代表匯報當地一年來的工作情況;瞿秋白簡要介紹共產國際四大情況、陳潭秋報告二七慘案經過、孫去鵬報告京漢鐵路大罷工被捕工人救濟工作、毛澤東和徐梅坤就農運工作講話;就國共合作問題進行討論。

大會對于加入國民黨的問題進行了激烈討論,而討論的焦點又在于是全體黨員還是部分黨員加入國民黨、產業工人是否加入國民黨以及共產黨如何在國民黨內為國民革命工作。陳獨秀、馬林、瞿秋白、張太雷等認為中國革命目前的任務,只是進行國民革命,而非進行社會主義革命,國民黨作為代表國民運動的黨應當成為革命勢力的大本營。而共產黨和無產階級尚屬幼弱,因此他們贊成全體共產黨員包括產業工人都加入國民黨。張國燾、蔡和森、鄧中夏等人則認為,反帝反封建的國民革命是中國革命的重要任務,但中國共產黨還有領導工人運動、同資產階級作斗爭這項同等重要的任務。他們反對所有共產黨員特別是產業工人加入國民黨,因為那樣會取消共產黨的獨立性。李大釗和毛澤東在發言中都談到,過去和將來國民運動的領導因素都是無產階級,而非資產階級,所有反帝運動都是由饑寒交迫者而非資產階級發動的,因此,我們不應害怕加入國民黨。

大會在充分討論、堅持黨的民主集中制原則的前提下,表決通過了《中國共產黨黨綱草案》等11份文件。其中《關于國民運動及國民黨問題的議決案》最后以21票贊同、16票反對的微弱優勢得到通過,足見參會代表對其討論的激烈程度。

大會選舉陳獨秀、蔡和森、李大釗、譚平山、王荷波、毛澤東、朱少連、項英、羅章龍為中央執行委員會委員,鄧培、張連光(未到職)、徐梅坤、李漢俊(未到職)、鄧中夏為候補委員。陳獨秀、蔡和森、毛澤東、羅章龍、譚平山組成中央局,陳獨秀為委員長,毛澤東為秘書,羅章龍為會計。

總的來講,黨的三大確定以國民革命為黨的中心工作,使黨從進行自身建設和開展工人運動為主要責任轉變為以打倒帝國主義和軍閥的國民革命為宗旨。這一戰略的轉變標志著黨實現了工作重心的第一次轉變。而共產黨員以個人身份加入國民黨,實現了國共合作,解決了革命發展中的重要問題,這使得國共兩黨能夠通過共同努力而廣泛發動群眾,它加速推進了民主革命的進程,也使中國共產黨迅速走上更廣闊的政治舞臺。1924年1月,國民黨第一次全國代表大會在廣州召開,大會確立了“聯俄、聯共、扶助農工”的三大革命政策,第一次國共合作由此正式開始,革命統一戰線正式建立。中國共產黨第三次全國代表大會也由此成了以反帝反封建的國民革命為主要標志的中國的第一次大革命的起點。

珍貴的歷史文獻

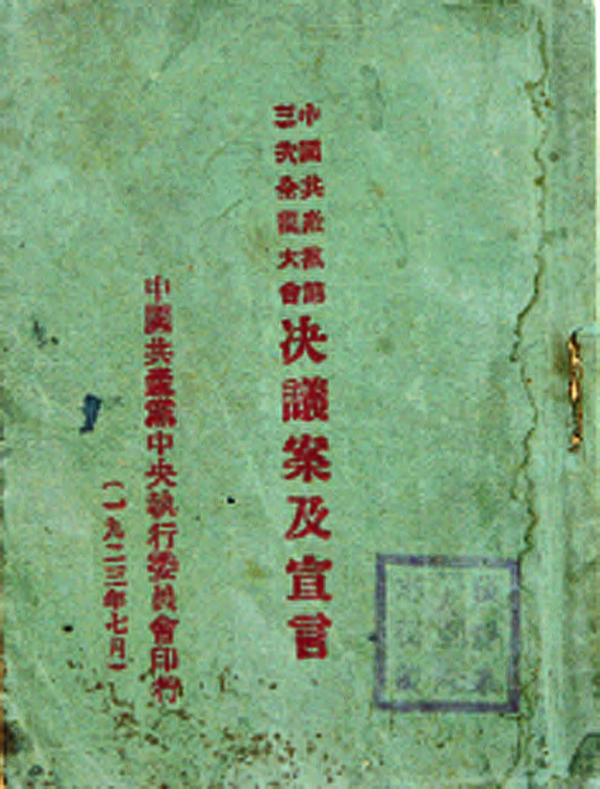

中國國家博物館收藏的這本《中國共產黨第三次全國大會決議案及宣言》由中國共產黨中央執行委員會于1923年7月印行。1958年由上海工運史料委員會撥交,并在后來被評定為一級文物。文獻包含11份文件,即《中國共產黨黨綱草案》《關于國民運動及國民黨問題的議決案》《關于第三國際第四次大會決議案》《勞動運動議決案》《農民問題議決案》《關于黨員入政界的議決案》《青年運動議決案》《婦女運動議決案》《中國共產黨中央執行委員會組織法》《中國共產黨第一次修正章程》《中國共產黨第三次全國大會宣言》。

《關于國民運動及國民黨問題的議決案》是大會對國共合作問題進行充分討論后作出的,它分析了中國的現狀、國民黨的性質和中國工人的階級,對國民運動和國民黨問題作出了一系列論述和判斷。其中指出:“在被國際帝國主義壓迫之殖民地和半殖民地,只有實現國民革命加帝國主義以有力的打擊,是他在世界的革命之工作中所應盡的職務。”對于國民黨,《決議案》中提到:“共產國際執行委員會議決中國共產黨須與中國國民黨合作,共產黨員應加入國民黨。中國共產黨中央執行委員會曾感此必要,遵行此議決,此次全國大會亦通過此議決。”

《中國共產黨第三次全國代表大會宣言》則特別強調:“中國共產黨鑒于國際及中國之經濟的政治的狀況,鑒于中國社會的階級(工人、農民、工商業家)之苦痛及要求,都急需一個國民革命。擁護工人農民的自身利益是我們不能一刻忽忘的;對于工人農民之宣傳與組織是我們的特殊的責任;引導工人農民參加國民革命更是我們的中心工作。我們的使命是以國民革命來解放被壓迫的中國民族,更進而謀世界革命,解放全世界的被壓迫的民族和被壓迫的階級。”

黨的三大還在加強黨的自身建設方面作出重要規定,尤其是通過《中國共產黨中央執行委員會組織法》和《中國共產黨第一次修正章程》。《中國共產黨中央執行委員會組織法》在黨的歷史上第一次用法規條文的形式明確規定了黨中央組織結構和工作制度,集中體現了黨的民主集中制原則。法規共10條,對包括中央執行委員會的組成及其職能、分工及工作制度等方面都做出了較為明確的規定。《中國共產黨第一次修正章程》是中國共產黨第一部黨章修正章程,它根據黨的自身發展狀況和形勢發展的需要,對二大的黨章進行了修改,進一步完善黨的各項制度。其創新制度主要在于首次規定了新黨員的候補期的制度,并對黨的各級組織建制進行了新規定,對地方執行委員會的工作職責和各級黨組織會議的召開制度進行了適當調整。

黨的三大還通過了《關于農民問題的決議案》,這份決議案雖僅250余字,卻是我黨歷史上第一個關于農民問題的決議,其中深刻指出:“有結合小農佃戶及雇工以反抗牽制中國的帝國主義者,打倒軍閥及貪官污吏,反抗地痞劣紳,以保護農民之利益而促進國民革命運動之必要。”這也為后來國民革命中各地農民運動的掀起奠定了基礎。

感人的流傳經過

《中國共產黨第三次全國大會決議案及宣言》封面為淺藍色,封面右下角及其內多處鈐有方形章“張靜泉人亞同志藏”。由所鈐收藏章所知,該文獻曾由上海最早的工人黨員之一—張人亞同志保管。就在這看似普通的印章背后,還有一段非常感人的流傳經歷。

中國國家博物館藏《中國共產黨第三次全國大會決議案及宣言》封面

張人亞于1921年入黨,1922年在黨組織幫助下成立上海金銀業工人俱樂部并擔任主任。同年10月,他離開金銀業,后被黨組織安排到閘北的商務印書館工作。1924年,張人亞被派往蘇聯學習,回國后返滬繼續從事革命運動。1927年,他組織籌辦《平民日報》并參加報紙發行工作。“四·一二反革命政變”爆發后,他不顧生命危險,將一大包黨的珍貴書報文件秘密送回老家寧波霞浦鎮霞南村,轉交其父張爵謙保存。1932年12月,張人亞不幸殉職,時年34歲,而其父為保存這些珍貴的書報文件,不惜將其藏在張人亞的衣冠冢內,直至1951年才將此秘密公之于眾。張人亞用生命守護的珍貴文獻共30余件,目前分藏于中國國家博物館、中央檔案館、中國共產黨第一次全國代表大會會址紀念館、中國共產黨第二次全國代表大會會址紀念館等處,而這件《中國共產黨第三次全國大會決議案及宣言》,正是其中的珍貴代表。它不僅見證了黨的三大、第一次國共合作等重大歷史事件,也見證了黨早期發展的艱辛與不易,更見證了一代代共產黨員為使其妥善保存而付出的犧牲與努力,是具有極高歷史價值和史料價值的珍貴革命文物。